Alors que la Palestine cherche toujours à obtenir une reconnaissance internationale complète, c’est le mardi 9 septembre 2025, à l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle de l’ONU à New York, que des discussions ont été engagées sur la reconnaissance internationale pleine et entière de la Palestine. Plusieurs dirigeants, dont la France, se sont réunis afin d’officialiser cette démarche.

Dans cette continuité, c’est ce lundi 22 septembre 2025 que le président de la République française Emmanuel Macron, déclare reconnaître la Palestine ; « fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine ». À travers cette déclaration, il réaffirme la volonté de placer la Palestine sur la scène internationale et de contribuer à l’instauration d’une paix durable entre les deux peuples.

Mais si cette reconnaissance apparaît comme un soutien à un territoire éprouvé par des mois de violences, elle reste au cœur des débats politiques en raison des enjeux qu’elle implique, ce qui explique pourquoi malgré des discussions ouvertes depuis des décennies, sa concrétisation s’est faite attendre.

La reconnaissance étatique de la Palestine : enjeux et difficultés historiques

En droit international, il n’existe pas de définition universellement acceptée de l’État. Cependant, les spécialistes s’appuient généralement sur la coutume, considérée comme une source autonome du droit international. L’avis n°1 rendu le 29 novembre 1991 par la Commission de Badinter, lors de la conférence sur la Yougoslavie, en est un exemple. À l’occasion de celle-ci, l’ancien président du Conseil constitutionnel français a rappelé les critères fondamentaux de l’existence d’un État, issus de la convention de Montevideo de 1933. L’article 1er de cette même convention retient quatre critères cumulatifs de l’État : population permanente, territoire défini, gouvernement, et capacité d’entrer en relations avec les autres États.

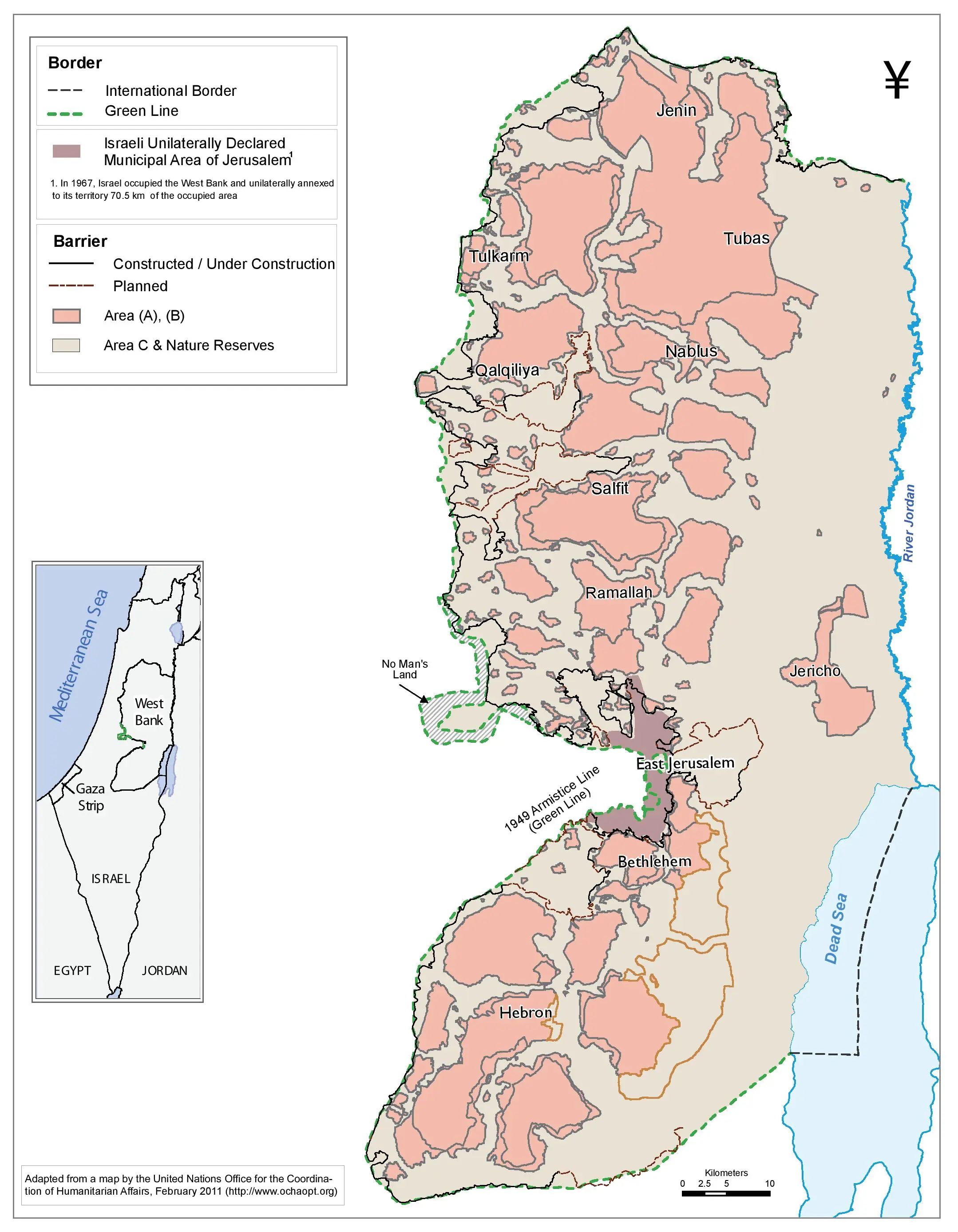

À priori, la Palestine peut être considérée comme disposant d’une population, bien que celle-ci soit fortement réduite par les assauts répétés à Gaza au cours des derniers mois. En revanche, la question de l’existence d’un pouvoir politique organisé demeure problématique. Selon la Convention de Montevideo, ce critère renvoie à la capacité d’un État à participer aux relations internationales, mais encore faut-il que ce pouvoir soit effectif. Or, cette effectivité est aujourd’hui remise en cause, notamment depuis la victoire électorale du Hamas en 2006 et la profonde division politique et institutionnelle qui s’en est suivie. La vie politique palestinienne est ainsi marquée par une fracture politique et géographique : la bande de Gaza partie densément peuplée du territoire palestinien, est contrôlée par le Hamas, tandis que la Cisjordanie (territoire palestinien aux yeux du droit international) reste placée sous occupation israélienne depuis 1967.

Cette situation conduit naturellement à s’interroger sur la dimension territoriale de l’État, critère constitutif qui représente la principale difficulté pour la reconnaissance de la Palestine en tant qu’État. Pendant longtemps, l’existence d’un territoire ne supposait pas nécessairement des frontières précises, l’essentiel étant l’ancrage territorial. Mais l’émergence d’Israël est venue bouleverser ce principe.

Pour comprendre ce contexte, il convient de revenir brièvement aux origines historiques. En 1916, l’accord Sykes-Picot confie la Palestine et la Transjordanie au Royaume-Uni. Rapidement, le gouvernement britannique exprime sa volonté d’établir un foyer juif en Palestine, tout en faisant de la Transjordanie un émirat arabe, amorçant ainsi la division de la région. En 1917, la Déclaration Balfour confirme ce projet, provoquant des émeutes et une vague d’immigration juive en Palestine.

Après la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni confie la question palestinienne aux Nations Unies. En 1947, l’ONU adopte un plan de partage : un État juif, un État arabe, et Jérusalem placée sous administration internationale. Mais ce découpage, jugé défavorable aux Palestiniens (42 % du territoire pour la population Arabe contre 56 % pour la population Juive), constitue majoritairement l’origine du conflit israélo-palestinien.

En 1948, Israël proclame son indépendance, ce qui entraîne dès le lendemain une guerre avec une coalition d’États arabes (Arabie saoudite, Syrie, Yémen, Jordanie, Irak, etc.). Les affrontements se prolongent jusqu’aux années 1970, avant que la paix ne soit progressivement négociée avec une partie de la coalition d’États arabes comme la Jordanie en 1994. En 1993, les accords d’Oslo organisent une nouvelle répartition tripartite des territoires palestiniens : Zone A : administration civile et sécurité assurées par l’Autorité palestinienne ; Zone B : administration civile palestinienne mais sécurité conjointe avec Israël ; Zone C : environ 60 % de la Cisjordanie, à dominante rurale, sous contrôle civil et sécuritaire israélien ; les principales zones urbaines palestiniennes se trouvent en A et B.

Ainsi, l’un des principaux obstacles à la reconnaissance internationale de la Palestine en tant qu’État reste le fait que la proclamation d’Israël en 1948 a pris de vitesse et neutralisé la possibilité pour la Palestine de s’affirmer comme État souverain.

La reconnaissance, condition sine qua non à l’existence d’un État ?

Selon Romain Le Boeuf, professeur de droit international à l'Université d'Aix-Marseille, interrogé par l'AFP, « le droit international est assez clair : la reconnaissance ne crée pas l'Etat, pas plus que l'absence de reconnaissance n'empêche l'État d'exister ».

Lorsqu’on parle de reconnaissance d’un État, il s’agit d’un acte essentiellement factuel : chaque État reste libre de décider s’il souhaite reconnaître ou non un autre État. En droit international, certaines théories considèrent que la reconnaissance est une condition indispensable à l’existence d’un État, constituant ainsi un quatrième élément de sa qualification, comme le soutient l’auteur Jellinek. Le problème de cette approche est qu’elle placerait les États déjà existants dans une position de supériorité, laissant la dimension géopolitique influencer la reconnaissance d’un État qui remplirait pourtant tous les critères classiques.

C’est pour cette raison que la théorie déclarative est celle retenue sur la scène internationale. Elle considère que l’existence d’un État est un fait objectif, et que la reconnaissance par d’autres États n’a qu’un effet purement déclaratif. Comme l’a souligné Badinter dans sa commission, « l’existence de l’État est un fait, et la reconnaissance n’a d’effets que purement déclaratifs ». Dans cette optique, les déclarations de reconnaissance par des pays comme la France, le Canada, le Portugal, le Royaume-Uni, Andorre, la Belgique, le Luxembourg, Malte, Monaco ou Saint-Marin n’ont aucun effet juridique, mais relèvent uniquement d’une dimension politique.

Les conséquences de cette reconnaissance

Pour autant, la reconnaissance de la Palestine revêt un enjeu politique majeur, pouvant être perçue soit comme une récompense accordée au Hamas, soit comme un pas vers un processus de paix. Parmi les États qui choisissent de reconnaître la Palestine, cette décision traduit à la fois une volonté de favoriser la paix, comme l’a souligné Emmanuel Macron, et un désir de limiter l’influence des mouvements islamistes sur le territoire. À cet égard, Emmanuel Macron précise, lors de son discours, que « si nous voulons isoler le Hamas, la reconnaissance et le plan de paix qui l’accompagne constituent une condition préalable » .

Mais pour les États se refusant à reconnaître l’État comme les États-Unis, cette reconnaissance aurait pour but, selon le président Donald Trump, de « récompenser les terroristes du Hamas pour les atrocités commises, notamment les atrocités du 7 Octobre » . Sans entrer dans des considérations politiques mais se haltant à un point de vue purement juridique, cet argument est en réalité infondé car le Hamas, bien qu’étant un groupe politique contrôlant l’intégralité de la bande de Gaza, ne constitue pas pour autant l’Autorité politique et gouvernementale de la Palestine. D’autant plus que le texte présenté lors de l’Assemblée des Nations Unies plaide en faveur d’un futur État palestinien, excluant le Hamas et le contrôle exercé par ce mouvement sur la bande de Gaza.

D’un autre côté, qui dit reconnaissance dit sanction. Admettre la reconnaissance d’un État de Palestine reviendrait à engendrer de lourdes sanctions à l’encontre de l’État d’Israël, et c’est la raison pour laquelle les puissances telles que les États-Unis, le Japon, l’Italie et l’Allemagne se refusent de reconnaître l’État de la Palestine, par les alliances politiques et intérêts géopolitiques, alors même que ces puissances disposent suffisamment de moyens financiers.

Pour finir, cela renforcerait la capacité de la Palestine à devenir membre à part entière des Nations Unies. Jusqu’en 2012, la Palestine disposait du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies, mais pas en tant qu’État. Mais à partir de la résolution votée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 29 novembre 2012, la Palestine acquiert le statut d’État observateur non-membre, d’autant plus qu’elle est partie au Statut de Rome, ce qui veut donc dire qu’elle reconnaît la compétence de la Cour pénale internationale. Or, pour reconnaître la compétence de cette cour qui permet de l’habiliter à juger des crimes commis sur son territoire, l’entité en question se doit d’être un État, et de remplir l’intégralité des critères constitutifs. Cette position ambigüe de la Palestine implique qu’elle a la capacité d’État partie sans qu’elle soit pour autant reconnue comme État en tant que tel en dehors de ce cas.

Malgré les demandes à répétition de la Palestine quant à son admission à l’Organisation des Nations Unies (le 2 avril, la Palestine a envoyé au Secrétaire général de l'ONU une lettre demandant un nouvel examen de sa demande d'admission à l’Organisation des Nations Unies, initialement soumise en 2011), le Conseil de sécurité n’a pas pu approuver à l’unanimité cette adhésion. Toutefois, la légitimité juridique que pourrait lui conférer cette reconnaissance pourrait remettre en question cette perception, et permettre à la Palestine de jouer un rôle plus important au sein de l’ONU, et de peser davantage sur la scène internationale.

Néanmoins, il convient de souligner le caractère tardif de cette reconnaissance. Reconnaître la Palestine comme État alors même que l’entité ne remplit plus les critères nécessaires pour être considérée comme telle relève davantage d’un geste politique que d’une véritable volonté de reconnaissance concrète. Accorder ce statut à un État actuellement dans un état critique (il convient par ailleurs de mentionner que l’Organisation des Nations Unies n’avait pas déclaré la situation de famine depuis la situation conflictuelle au Soudan du Sud), en raison de l’intensification des frappes contre sa population, apparaît dépourvu de sens.